Inleiding

Het boek over de Duitse legionnaire KIRSCH die in 1915 van het Franse Vreemdelingenlegioen naar de Duitse troepen overliep kende ik al langer.

Pas recent, eind 2021 viel mij op dat hierin een ontmoeting tussen KIRSCH en twee van de Nederlandse broers De Boers beschreven is.

In veel detail worden in het boek de ervaring van KIRSCH in het Vreemdelingenlegioen en de gebeurtenissen aan het Westfront beschreven.

Diverse omschreven gebeurtenissen, genoemde plaatsen en personen zijn historisch te plaatsen, maar zeker ook niet alle.

De beschreven periode in de volgende hoofdstukken uit het boek is van ca. oktober 1914 tot maart 1915.

Zijn eenheid kon meer zeer grote zekerheid, o.a. op basis van de genoemde officier Dostal, geïndentificeerd worden als le 2e de marche du 1er RE.

Het genoemde sneuvelen van één van de broers De Boers, past echter niet in de betreffende periode.

Tot nu toe kon ook geen verwijzing naar de desertie van KIRSCH en zijn kameraad PINTER in het oorlogsdagboek van de eenheid gevonden worden.

10-1914

À partir d’octobre 1914 les bataillons se relaient et sont soit en ligne dans les tranchées des secteurs de Prunay et de la Cité des Marquises soit en cantonnement dans les Villages de Verzenay et Mailly ou au bord du canal de l’Aisne à la Marne (Ferme de l’Espérance).

Le régiment est en permanence exposé aux duels d’artillerie et aux coups de mains ennemis.

22-04-1915

24-04-1915

Le 2e de marche du 1er RE est relevé de ses positions entre le 22 et le 24 avril 1915

Im Hexenkessel auf französischer Seite

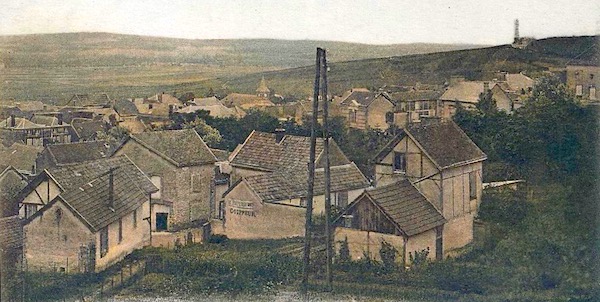

Die Maschinengewehrabteilung, der ich angehörte, rückte nach Verzenay vor.

Der Weg führte nach Louvois und weiter aufwärts durch den Wald.

Unterwegs hörten wir ein andauerndes Rollen. Als wir die große Heeresstraße sahen, bemerkten wir unzählige Wagen, die von der Front kamen oder neue Zufuhren hinbrachten.

Auf Bauernwagen und »Madeleines«, den Pariser Autos, die sonst fröhliche Menschen beförderten, fuhren jetzt verwundete und sterbende Krieger.

Als wir in Verzy ankamen, wurde ein Flieger gemeldet. Wir sahen in die Luft, aber ehe man sich über die Gefahr klar wurde, löste sich von dem Flieger ein Bündel, das sich, fallend, vergrößerte. Ein Hagel von Pfeilen kam gerade über uns herunter. Hinter mir und vor mir klirrten die metallenen Spitzen auf das Pflaster. Ein Maultier sprang hoch und brach zusammen. Das Tier war durch einen Hinterschenkel getroffen worden. Der Pfeil ging glatt hindurch. Einem Manne war ein Pfeil durch den Tornister gegangen und hatte den Eßnapf durchschlagen. Verwundet war niemand.

Wir sahen bei dem Flieger Schrapnells platzen und glaubten bestimmt, er müsse getroffen werden, er kam aber nicht herunter. Den getroffenen Maulesel ließen wir bei einem Forsthause zurück.

Das war das erstemal, daß ich in Gefahr kam, von meinen eigenen Landsleuten zu Tode befördert zu werden. Mir war nicht wohl zumute, wenn ich daran dachte.

Das Dorf Verzy war stark zerstört. Die Leute im Dorfe wunderten sich über unser Singen und sagten: »Euch wird das Singen bald vergehen.«

Auf der Höhe standen zwei große Flachbahngeschütze. Es wimmelte hier von Soldaten, besonders von Zuaven und Marokkanern.

Das weite Schlachtfeld lag jetzt vor uns. Ganz links zwischen den Bergen lag Reims. Vor uns breitete sich die Ebene aus, hinter ihr stieg das Land wieder an. Zerschossene Dörfer lagen in der Ebene. Diese Ebene war von hellen Streifen durchzogen; das waren die Schützengräben. Vor uns lag die französische, weiterhin die deutsche Linie. Auch Pinter sah das und stieß mich in großer Erregung an.

Wir sahen die Granaten aufschlagen und zerplatzen. Auch unser Platz Verzy wurde beschossen. Dennoch mußten wir hinein und wurden in einer Champagnerfabrik untergebracht.

Da trafen wir alte Kameraden von Bayonne; aber wie sahen die aus!

Ein Holländer traf hier seinen Bruder wieder. Van Boers war sein Name.

Obwohl ein dauernder Lärm von einschlagenden Granaten war, mußten wir versuchen, zu schlafen. Es hieß, wir sollten bald in die Schützengräben. Pinter lag neben mir. Wir fragten uns, ob es gelingen würde, gleich hinüber zu kommen, und wußten noch keinen Weg. »Wir müssen nur sehen, daß wir zusammenbleiben«, flüsterte mir Pinter zu.

Es regnete in Strömen. Gegen ein Uhr morgens wurden wir geweckt. Licht durfte nicht gemacht werden. Welch einen schaurigen Eindruck machte das alles! Nur zum Aufzäumen wurde im Stall eine kleine Blendlaterne benutzt. » Qui vive?« (Wer da?) wurden wir überall von versteckten Posten angerufen. Der Leutnant ging an der Spitze, der Sergeant führte und ermahnte uns, vorsichtig aufzutreten, denn es seien Granattrichter in der Straße.

Umgefallene und zerspaltene Bäume sperrten den Weg. Wir erreichten die zweite Linie. Dann kamen wir an den Rhein-Marnekanal. Dort mußten wir die Losung abgeben. Die hieß heute »Paris-Pasteur«. Es war der Name einer Stadt und der Name eines berühmten Mannes mit gleichen Anfangsbuchstaben. Neben uns gingen lautlos Menschen mit Spaten und Planken. In der Ferne sah man Scheinwerfer strahlen. Leuchtgranaten erhellten auf kurze Zeit dies und jenes Gebiet.

Auf der anderen Seite des Kanals war es sehr schwierig, vorwärts zu kommen, und ich bewunderte die treuen Maulesel, die ruhig weiterschritten.

Einmal war ein schrecklicher Geruch: »Der Friedhof von Prunay«, hieß es. Hier wühlten die einschlagenden Granaten die Gräber auf und ließen nicht einmal den Toten Ruhe.

Wir klopften nahe dabei gegen ein Tor und fanden in einem Kellergeschoß die Wache. Nur bis hierher konnten die Maulesel mit und wurden in einem Stall untergebracht. Ein einzelnes Gehöft lag rechts vor dem Kanal. Da war ein Keller, der Sitz des Generalstabes. Der Offizier ging dorthin, um sich weitere Befehle zu holen.

Wir mußten jetzt unsere Tornister ablegen. »Schnell, schnell,« hieß es, »bevor der Morgen kommt.« Ich trug mein Meßgerät und bekam noch eine Munitionskiste zu tragen, und weiter ging es durch das zerschossene Dorf.

Die Giebel der meisten Häuser fehlten; nur Eckpfeiler und leere Fensteröffnungen zeugten von der früheren Form der Gebäude, was einen schrecklichen Eindruck machte.

Hinter den Mauerresten eines Hauses war der Eingang des Laufgrabens, in den wir hineinstiegen. Unten war alles voll Wasser. Der Graben bog hin und her. Ich bewunderte die Arbeit, die die Menschen hier geleistet hatten.

Wir erreichten die ersten Linien. Da wimmelte es wieder von Soldaten, die emsig arbeiteten. Manche standen regungslos an den Schießscharten und spähten hinaus. Andere arbeiteten draußen am Stacheldraht. In der allervordersten Linie stellten wir unsere Maschinengewehre auf. Die Stellungen waren dafür schon vorgearbeitet worden. Verirrte Geschosse schlugen in der Nähe ein.

Als wir schon dachten, wir hätten unsere Gewehre gut eingegraben und könnten irgendwo ausruhen, bekamen wir Befehl, weiter zu marschieren. Der Graben folgte der Landstraße Chalons-sur-Marne – Reims.

Mittlerweile wurde es hell. Blaßblaue Wolken lagen über den fernen Höhen. Der Himmel über uns aber war wolkenlos. Bäume und Häuser in der Ferne zeichneten sich scharf ab gegen einen Streifen, der vom Morgenrot durchleuchtet war. Ich sah mehrmals durch Schießscharten auf das öde Feld, das zwischen den Gräben lag.

Ein Wald in unserer Nähe wurde genannt » le bois des Zouaves«, das Zuavengehölz.

Um zehn Uhr begannen die Deutschen mit Artilleriefeuer.

Als wir unsere Maschinengewehre aufgestellt hatten, wurden unsere Tornister nachgeholt. Die Hälfte der Leute stand immer Wache. Patronentaschen durften nicht abgelegt, Schuhe nicht ausgezogen werden. So lagen wir, meist im Unterstand, zwei Tage in der Nähe von Reims.

Ich hielt mich ganz an Pinter; wir waren in diesen bangen Tagen unzertrennlich.

Trotz der Kälte war es recht warm in dem Unterstand, weil so viele Menschen dicht beisammen lagen.

In der dritten Nacht hieß es: »Schnell alles aufpacken!« Auf einer der Straßen standen Lastautos, die uns weiterbeförderten. Wir wurden an eine Stelle gebracht, an der ein heftiger Kampf wütete. Hier wurden von allen Seiten unglaubliche Mengen von Truppen zusammengeworfen. Man hörte kein einzelnes Schießen mehr; es war ein fortdauerndes Sausen und Brummen, ein Trommelfeuer. Verwundete begegneten uns.

Jetzt waren wir nichts als willenloses Werkzeug der Befehlsmächte, die uns beherrschten. Der Tod griff bald hier bald dort in unsere Reihen. Wir waren schon abgestumpft gegen die Tatsache, daß dieser und jener von uns getroffen wurde und dann tot oder verwundet war. Wir waren an einer Stelle, wo die deutsche Linie nur 45 Meter entfernt war. Hier wurde mit Handgranaten gekämpft.

Die Gräben waren im Bereich dieser Gefahr sehr einfach angelegt und zum Teil durch das Artilleriefeuer der letzten Tage schon wieder zerstört worden.

Die Franzosen bereiteten einen Angriff vor. Das Dröhnen, Knallen und Krachen aus den Rohren der französischen Artillerie hinter uns war ohrenbetäubend. Ich konnte sehen, wie die Granaten die deutschen Gräben trafen. Ein Regen von Eisen legte die Hindernisse nieder und hüllte die Linien der Gräben in eine Wolke von Rauch und Staub. Pinter stand wieder neben mir und sagte entsetzt: »Da lebt nichts mehr.«

Gegen Morgen hörte das Artilleriefeuer auf, und die Franzosen gingen zum Angriff vor. In langen Kolonnen waren sie in der Nacht herangekommen und quollen nun in ungeheuren Massen über die Gräben hervor. Unsere Stellung lag so, daß wir gegen das Feuer der Deutschen gedeckt waren und seitlich die vorgehenden französischen Truppen beobachten konnten.

Wir dachten, diese Menschenmassen würden jetzt die furchtbare Aufgabe haben, in einem verlassenen Trümmerfeld von Schutt und zerfetzten Menschenleibern neue Gräben zu schaffen, und gewahrten zu unserm Staunen, daß die Hölle vor uns von lebendigen Menschen verteidigt wurde. Aus diesem Feld der Verwüstung knallte und rasselte jetzt ein Maschinengewehrfeuer von wahrhaft vernichtender Stärke. Die anstürmenden Franzosen wurden niedergemäht. Da – da – dort fielen laufende Menschen.

Es war unser Glück, daß wir Maschinengewehrschützen im Graben bleiben durften.

Schwerverwundete und viele, die die Waffen weggeworfen hatten, schleppten sich zurück. Ein grauenhaftes Feld, bedeckt mit toten, sterbenden und schreienden Menschen blieb vor uns. Eine zerschossene Kämpferschar füllte unsere Gräben. Wenn die Deutschen jetzt einen Angriff gemacht hätten, wären wir alle gefangen genommen worden. So sehr Pinter und ich das wünschten, zitterten wir doch davor: Wer würde uns glauben, daß nur eine endlose Kette von Gefahren und Schwierigkeiten uns zu dem tollen Wagnis verleitet hatte, uns in die Reihen der Feinde Deutschlands zu stellen, um so die Heimat wieder zu gewinnen? Wir waren in Gefahr, von unseren Landsleuten als Verräter am Vaterland angesehen zu werden, und hofften, als Überläufer, nicht als Gefangene in die Hände der Deutschen zu kommen.

Am Tage hörte das Gefecht auf, und das Stöhnen derer, denen nicht geholfen werden konnte, drang ergreifend an unsere Ohren. Das waren entsetzliche Stunden!

Wir bekamen natürlich kein Essen und mußten unsere eisernen Rationen anbrechen. Zwieback und Büchsenfleisch waren unsere Nahrung. Vier Tage mußten wir hier aushalten. Angriff und Gegenangriff wechselten. Die Franzosen setzten sich an einzelnen Stellen in den deutschen Gräben fest, wurden aber immer wieder durch Gegenangriffe hinausgeworfen. Wir selbst konnten aus unserem Graben nicht heraus, weil wir fortwährend beschossen wurden.

Am vierten Tage hatten wir nichts mehr zu essen und versuchten die Verbindung zu dem nächsten Graben herzustellen. Die ersten, die hinausgesandt wurden, wurden getötet. Die Nächsten kamen endlich zurück. Aber gerade, als die hungrigen Soldaten sich gierig nach dem Essen drängten, geschah etwas Grausiges: Ein Schrapnellschuß schlug zwischen den Leuten ein. Ich stand etwas abseits und fiel hintenüber gegen mein Maschinengewehr. Einer, dem die ganze Wange weggerissen worden war und die Zunge zur Seite heraushing, lief schreiend, wie irrsinnig gegen mich an, und ich wurde mit seinem Blute bespritzt. Einige wälzten sich im Graben. Neben mir lag ein Pole, ein Dolmetscher. Er war tot: Der ganze Unterleib war ihm weggerissen worden. Ich war unverwundet, Pinter hatte eine leichte Wunde am linken Oberarm.

Endlich, in der fünften Nacht wurden wir abgerufen. Wir waren nicht mehr viele und kamen wegen der großen Verluste in eine Ruhestellung. Gekämpft hatten wir gar nicht und waren eigentlich nur Kanonenfutter gewesen. Was kann in solchem Kampf der Sprengmittel und geschleuderten Handgranaten der einzelne tun und lassen? Aushalten, nichts weiter.

Als Überläufer in den deutschen Schützengraben

Wir hatten eine schwere Feuertaufe bekommen. Wie durch ein Wunder waren Pinter und ich am Leben geblieben. Wären wir nicht beide durch unsere Fähigkeiten zur Maschinengewehrabteilung gekommen, oder hätten die Deutschen in diesen Tagen zufällig nur einmal einen Gegenangriff bis auf unsere Stellung gemacht, so wären wir wohl nicht mit dem Leben davon gekommen.

Über die Hälfte unserer Abteilung war tot, und in welchem Zustande waren die Übriggebliebenen!

Als wir in die Ruheräume kamen, waren wir völlig teilnahmslos und warfen uns hin. Das Denken war tot. Obwohl wir aber den festen Willen zum Schlafen hatten, kamen wir nicht dazu; das Gehirn war wie zerquetscht. Der schreckliche Zustand des Halbwachens im Schützengraben wollte nicht aus dem Körper hinaus. Nur das eine günstige fühlte man: Das beruhigende Bewußtsein, einer ungeheuren Gefahr entronnen zu sein.

Wir blieben drei Tage in der Ruhestellung, dann hieß es wieder, wir sollten uns klarhalten.

Als wir auf der Straße nach Verzenay marschierten, erfuhren wir, daß wir in den Abschnitt von Prunay kommen sollten.

Pinter sagte mir: »In den nächsten Tagen müssen wir hinüber.« Es gingen nämlich Gerüchte, daß wir längere Zeit in Ruhestellung kommen sollten, und man sprach von einem Erlaß, nach dem alle nicht ganz sicheren Ausländer zurückgezogen werden sollten. Diese Nachricht erregte bei den Tschechen und vielen anderen, die von dem Kriege genug hatten, große Freude, uns aber erinnerte sie dringend an die geplante Flucht. Unsere Nerven hatten sich wieder beruhigt, und die kleine Wunde meines Freundes heilte schon ab.

Wir kamen von Westen her in neuausgebaute Gräben hinein. Die Stellung lag gerade an der Straße nach Reims. Die Gräben waren neu vertieft worden. In der Nähe standen » les trois maisons« (die drei Häuser), ein Bauernhof, der völlig zerschossen war; hinter diesem Gehöft lag unsere Küche. Von dorther brachten unsere Boten das Essen nach dem Unterstand. Das war nicht ungefährlich, und am zweiten Tage blieb das Essen aus. Eine Granate hatte die Boten getötet. Mitunter wurde auch die Küche getroffen; meist aber bekamen wir unser Essen regelmäßig, an manchen Tagen auch einen Becher Wein.

Im Vergleich zum Hexenkessel war es hier eine wahre Erholung. Die Gräben waren gut ausgebaut. Die innere Einrichtung wurde dadurch erleichtert, daß die Kreide der Champagne sich mit dem Spaten ausstechen ließ und doch so zusammenhielt, daß die Decke nicht abgestützt zu werden brauchte. Die Unterstände waren zum Teil mit Stroh bedeckt, das nicht ausgedroschen war. Das Korn hatte geleimt und war ausgeschlagen. In den dunkleren Unterständen war es nicht grün geworden, sondern war nur lang und blaß ausgewachsen.

Wir mußten in dieser Zeit schwer arbeiten; oft zerstörte die deutsche Artillerie bei Tage, was wir in der Nacht geschaffen hatten. Die Erde, die berührt wurde, wurde immer wieder so hingelegt, daß der Mutterboden oben lag, und jede neue Stellung wurde sorgfältig maskiert.

Mitunter aber half das nichts. Einmal arbeiteten wir eine ganze Nacht hindurch an einer vorgeschobenen Stellung und bauten einen Unterstand für ein Maschinengewehr. Eisenbahnschwellen und Schienen wurden darüber gedeckt; in der Frühe aber richtete sich das Feuer der deutschen Artillerie auf unser Werk und schoß alles kurz und klein.

Ganz gewiß wurde auf der deutschen Seite ebenso gearbeitet wie auf französischer; bei Tage aber war niemand zu sehen, und wenn man durch eine Schießscharte sah, konnte man kaum glauben, daß da Tausende von Menschen in der Erde eingegraben lagen und aufeinander lauerten.

Bei Tage beschäftigten sich die französischen Soldaten mit allerlei Handarbeiten; sie machten Fingerringe aus Granatzündern und schnitzten schöne Bilder in die Kreide der Unterstände.

Eines Tages stand ich neben der Munitionskiste, als ein katholischer Priester den Graben entlang kam. Er trug Reitergamaschen und auf der Brust ein Kreuz. Er redete mich freundlich an und sagte: »Guten Tag, mein Sohn, wann bist du denn zum letztenmal in der Kirche gewesen; hast du irgendwelche Bedürfnisse?« Ich dankte herzlich, er drückte mir die Hand und ging weiter.

Als er gerade hinter den » trois maisons« verschwunden war, sauste dort ein schweres Geschoß nieder, und ich fürchtete, der Mann sei getötet worden. Da war ich freudig überrascht, als ich ihn einige Tage später wieder ankommen sah. Die Legionäre erkannten ihn und riefen: » Ah, bon jour, mon père!« (Ah, guten Tag, Vater!). Er öffnete einige Pakete und verteilte Liebesgaben. Obwohl ich manches brauchen konnte, hielt ich mich doch ein wenig im Hintergrund; es schien mir nicht recht, von den Franzosen Gaben zu nehmen, wo ich doch die Absicht hatte, zu entfliehen. Der Priester aber sah mich und winkte: »Na, der große Schwarze da hinten, sei man nicht so schüchtern, du sollst auch etwas haben!« Er gab mir eine warme Unterjacke, die ich gut brauchen konnte, weil ich in der Nacht recht gefroren hatte.

Der Leutnant Dostal sah stets scharf aus nach verdächtigen Stellen in der deutschen Linie, er rief dann oft: »Telemeter«, und gab mir an, welche Entfernung ich messen sollte. Ich mußte es, um nicht gesehen zu werden, so einrichten, daß die Gläser meines Meßapparates je eine Schießscharte vor sich hatten. Das Einrichten dauerte dem Leutnant einmal zu lange, er riß mir den Apparat ungeduldig aus der Hand und steckte den Kopf über die Böschung. Über die Unvorsichtigkeit wurde er aber bald belehrt, als ein Geschoß das Meßgerät durchschlug und dem Leutnant das Ohrläppchen wegriß. Erschrocken ließ er das Gerät fallen und sagte nichts mehr.

Ein andermal befahl der Leutnant, eine Entfernung nach einem Hügel zu messen, auf dem zwei Feldgraue Holz hackten. »Welche Frechheit, am hellen Tage aus der Deckung zu steigen«, rief Dostal. Es waren 1500 Meter, ich mußte das melden. Der Leutnant winkte Schützen herbei und befahl zu feuern. Ich konnte durch das scharfe Glas etwas beobachten, was mich zum Lachen brachte. Der eine der beiden Feldgrauen warf die Axt in den Graben und machte eine Handbewegung, die sagen sollte: »Jetzt ist es aber Zeit.« Der andere arbeitete ruhig weiter; bei der zweiten Salve aber sprang auch er in den Graben und zeigte mit dem Spaten an: »Vorbeigeschossen! (»Langer Heinrich«.)

An diesem Tage meldete ein Soldat dem Sergeanten: »Hier in der Nähe liegt ein Deutscher.« Der Sergeant sagte: »Bist du verrückt?« Der Mann aber blieb bei seiner Behauptung, und als der Sergeant ihm folgte, ging ich mit. Da lag in einem Granattrichter hinter unserer Linie bewußtlos ein junger deutscher Soldat, der an der Schulter verwundet worden war.

Er war vom 10. Schlesischen Infanterie-Regiment.

[ Grenadier-Regiment König Friedrich Wilhelm II (1. Schlesisches) Nr.10 ]

Wir brachten ihn an einen Koksofen und wärmten ihn, bis er erwachte. Ich war in großer Versuchung, meinen lieben Landsmann auf Deutsch anzureden, überließ die Verhandlung aber dem Leutnant, der herzugerufen worden war.

Er fragte ihn: »Bist du Deserteur?« Der Mann verstand kein Französisch, auf dieses Wort aber antwortete er: »Ach, Quatsch, Patrulje bin ick; ick habe jar keene Lust, bei euch zu bleiben, laßt mir man wieder los, da sollt ihr sehen, wie ick nach Hause loofe.«

Die Franzosen verstanden dies Hochdeutsch nicht, bewunderten aber die Laune und Frische des Mannes. Ich erfuhr später, auf deutscher Seite, wie der Mann hierher gekommen war: Er hatte sich freiwillig zu einer Schleichpatrouille gemeldet und sich in den Kopf gesetzt, ein französisches Käppi zu erbeuten, um an der Nummer zu sehen, welche Truppen hier lägen. So war er offenbar in der Nacht durch die französische Linie hindurchgekrochen und da verwundet worden.

Übrigens störten uns in unserer Arbeit bei Nacht oft deutsche Patrouillen, die Handgranaten in unsere Gräben warfen.

24-01-1915

In diesen Tagen kam die Nachricht von dem Untergang Seiner Majestät Schiff »Blücher«.

[ Der Große Kreuzer SMS Blücher war ein Kriegsschiff der deutschen Kaiserlichen Marine, wurde am 24 Januar 1915 im Gefecht auf der Doggerbank versenkt ]

Das Seegefecht wurde als ein Riesenerfolg der Engländer hingestellt, und die Siegeszuversicht der Franzosen war groß, da man noch immer von der russischen Dampfwalze sprach und den Untergang der Russen in den masurischen Seen nur als einen geschickten strategischen Rückzug kannte.

[…]

Pinter und ich hörten von den Schleichpatrouillen, daß es möglich sei, sich in der Nacht den deutschen Stellungen zu nähern. Die Gefahr war nur, von den Deutschen beschossen zu werden. Wir dachten, uns zu einer Patrouille zu melden, in der Nähe der deutschen Stellung liegen zu bleiben und uns den Deutschen bei Tage durch Rufen zu erkennen zu geben, damit die uns in der nächsten Nacht, ohne zu schießen, aufnähmen. Man wies uns aber zurück und sagte, Maschinengewehr-Mannschaften dürften nicht Patrouille gehen.

Kurze Zeit darauf bot sich mir allein eine Gelegenheit, zu fliehen. Die einzig mögliche Zeit zur Flucht war die Dämmerung, wenn Ziele nicht mehr deutlich zu erkennen waren und Schleichpatrouillen noch nicht hinausgegangen waren. Eines Abends nun bekam ich in der Dämmerung den Auftrag, von einem Strohhaufen, der vor dem Stacheldraht stand, Stroh zu holen, das zum Abdecken eines neugeschaffenen Unterstandes dienen sollte. Als ich an dem Strohhaufen stand, sah ich, daß ich nicht beobachtet wurde.

Vor mir lag der Bois des Allemands (der Wald der Deutschen), ein Gehölz, in dem schon mancher gefallen war. Einen Augenblick war ich unentschlossen und wollte laufen; dann aber fiel mir Pinter ein, mit dem ich unzertrennlich gesehen worden war und den meine Flucht ganz gewiß verdächtigt hätte. Deshalb kehrte ich zurück. Es war aber noch mehr Stroh nötig, und ich erreichte es, daß Pinter mit mir hinausgeschickt wurde, weil ich vorschlug, wir wollten auf zwei Stangen einen ganzen Haufen Stroh hereinbringen. Wir waren zur Flucht bereit; als wir aber hinausgelassen wurden, war der Mond schon hochgekommen, und wir wurden zu gut gesehen.

In dieser Nacht wurde der Holländer de Boers, als er neben mir stand, von einer verirrten Kugel in den Kopf getroffen. Er stöhnte nur: »Je …« und war sofort tot. Ein anderer wurde schwer am Arm verwundet, und am nächsten Morgen zerstörte die deutsche Artillerie unsern ganzen neuen Unterstand völlig.

Der Sergeant, der unsere Arbeit beaufsichtigte, war ein harter Mensch und lag schon drei Monate in dieser Stellung. Eines Abends suchte er seine Leute zur Arbeit zusammen, da sah er den Polen Michalski stehen und rief ihn an: »He, der Österreicher, wie heißt du?« Das Wort »Österreicher« war für die Tschechen beleidigend. Der Angerufene drehte sich ganz langsam um, machte eine gesellschaftliche Verbeugung und sagte: »Baron von Michalski«. Der Sergeant wollte das ins Lächerliche ziehen, verbeugte sich ebenfalls und sagte: »Sultan von Marokko; Baron oder nicht, hier faß mal an!« »Ich bin Korporal«, antwortete Michalski und zeigte auf sein Abzeichen, das kaum zu sehen war, weil jetzt nur unauffällige Zeichen getragen wurden. »Ach so,« sagte der Sergeant, »das hättest du gleich sagen sollen!«

Als Pinter und ich glaubten, alle Umstände genügend zu kennen, beschlossen wir an einem Abend, die Flucht zu wagen. Wir hatten einige Tage vorher beobachtet, wie ein Unteroffizier abends, obwohl das streng verboten war, vor den Stacheldraht gegangen war und einen Hasen hereinholte, den er bei Tage geschossen hatte. Auf diese Beobachtung bauten wir unsern Plan. Als die Zeit des Abendessens kam, gingen wir an das Ende eines ganz neuen Laufgrabens, der nicht weit von der deutschen Linie in einem viereckigen Raum endete. Dort stand ein Doppelposten.

Hier begann der Stacheldraht, dann kam ein großes Rübenfeld, das nicht abgeerntet worden war, dahinter sahen wir die deutschen Gräben.

Wir unterhielten uns mit den beiden Zuaven, die hier Posten standen. Als sie abgelöst wurden, kamen zwei junge Leute der Fremdenlegion. Die sahen uns schon da stehen und dachten wohl, wir hätten hier irgend etwas zu suchen.

Pinter sprach so, als ob er ein angefangenes Gespräch fortsetze, und sagte: »Jetzt müssen wir ihn holen, es wird bald zu dunkel.« Die Posten fragten: »Was wollt ihr holen?« Und Pinter antwortete gelassen: »Ach, wir haben hier einen Hasen umgelegt, und den wollen wir reinholen«, und als die Posten sagten, sie könnten uns nicht hinauslassen, es koste sechzig Tage Haft, da sagte Pinter spöttisch: »Na, ihr habt ja noch gar keine Ahnung von dem Betrieb hier, so was Grünes hat man noch lange nicht gesehen.« Dadurch ließen sich die Soldaten einschüchtern und sagten: »Dann macht aber schnell.«

Ich zögerte nicht lange und stieg vorsichtig über den Draht, was nicht leicht war. Ich wandte meine ganze Aufmerksamkeit auf das, was ich vor mir hatte, als mich im letzten Augenblick ein junger Spanier vom Graben her am Mantel faßte und sagte: »Wo willst du hin? Bleib doch hier.« Ich sagte nichts, schüttelte ihn ärgerlich ab und ließ mich nicht von meiner Aufgabe ablenken. Pinter kletterte hinter mir.

Als wir über die Stacheldrähte hinüber waren, gingen wir in halbgebückter Haltung zwischen den Rüben vorwärts und taten so, als ob wir etwas suchten. Ich merkte, daß Pinter mir folgte, sah mich aber nicht nach ihm um. Wir sagten auf französisch: »Hier muß er doch liegen.« So entfernten wir uns Schritt für Schritt auf die deutsche Linie zu.

Es waren aufregende Sekunden: Vorwärts gehen und sich doch nicht merken lassen dürfen, daß man eigentlich laufen, der Freiheit entgegenstürmen möchte! Da, mit einem Male, wir mochten etwa zwanzig Schritt gegangen sein, erscholl vom Graben her die laute Stimme eines Vorgesetzten: »Heda, ihr Kerle, was sucht ihr denn da, was treibt ihr euch da oben herum? Vous avez un toupet de vous balader lá-haut, voulez-vous descendre! Est-ce que vous êtes fous?« (Ihr seid wohl des Deibels, Euch da oben rumzutreiben, macht mal, daß Ihr runterkommt.) So schalt er weiter. Wir hörten die Stimme hinter uns und fühlten die Gewehre der ganzen Linie auf uns gerichtet. »Jetzt lauf!« rief Pinter mir zu. Ich lief, was die Beine hergeben wollten, knickte aber gleich zu Anfang auf einer glitschigen Rübe aus und empfand einen Schmerz am Fuße. Pinter überholte mich.

Jetzt folgte ein erregtes Rufen. » Halte-là, – – halte-là, – – halte-là!« (Halt – da!)

Aber es gab kein Halten mehr: wir rannten so schnell wir konnten. Nach dem Rufen war eine kleine Pause, deren Sekunden mir wie eine Ewigkeit in Erinnerung sind, weil in ihnen die Spannung vor den nun erwarteten tödlichen Schüssen lag: Tscheng – tscheng! Die beiden Wachtposten hatten geschossen. Ein Zucken, ein Krampf der Nerven, dann das Bewußtsein: Wir sind nicht getroffen.

Wieder eine kurze Pause, dann ein Knattern aus hundert Gewehren. Die Geschosse pfiffen uns um die Ohren. Ich spürte einen Schlag an der Schulter und merkte, daß die Achselklappe weggerissen und der Riemen der Pistole durchschossen worden war. Die beiden Teile des Riemens schlugen mir im Laufen gegen die Beine.

Pinter lief etwas seitlich vor mir. Er war um mich besorgt, wandte sich im Laufen um und rief: »Schnell, schnell!«

Die Geschosse pfiffen um uns. Ich sprang über eine Leiche weg, dann wieder über eine, da sehe ich Pinter vornüber fallen und werfe mich neben ihn hin. Ich schüttele ihn. Ein stöhnender Hauch kommt aus seinem Munde: »Lauf!« glaube ich zu verstehen. Der Mond war ein wenig hervorgekommen, ich beugte mich über Pinter und sah Blut in seinem Gesicht. Ich spürte seinen Atem nicht mehr und schüttelte ihn. Er rührte sich nicht.

Das Schießen hatte aufgehört. Ich richtete mich halb auf und sah mich um. Da war es mir, als ob aus der Deckung Gestalten hervorkamen. Mein Atem flog; ich rüttelte Pinter noch einmal: er war leblos. Ich sprang auf, in furchtbarem Zweifel: mir war, als dürfte ich den Toten nicht verlassen.

Als ich weiter rannte: Teng – teng, begann das Schießen wieder in aller Stärke. Ich lief nur wenige Sekunden und sprang über mehrere Menschen hin, die mit ihren Waffen, als ob sie noch lebten, dalagen, dann fiel ich halb willenlos vornüber auf die vorgestreckten Hände, und meine Rechte stieß dabei gegen einen Toten, dessen Brustkasten nachgab. In meiner erregten Vorstellung zeichnete sich ein Eindruck, der nie verwischen wird. Ich riß die Hand an mich und kroch weiter. Dann sprang ich wieder auf, sah einen kleinen Graben vor mir und setzte darüber hin, da sah ich dicht vor mir Linien von Stacheldraht.

Zuerst erschrak ich: Sind das französische Gräben? Dann erkannte ich Drahtreiter, die es bei den Franzosen nicht gab, und schon blitzten dicht vor mir Schüsse auf. Ich schrie, ich brüllte: »Nicht schießen: Deutscher!«

Eine unheimliche Ruhe folgte, mein Blut pochte; oder waren das Stimmen in der Erde? Lebte da was?

Jetzt werden erregte deutsche Rufe laut: »Hände hoch!« »Stehenbleiben!« »Hände hoch!«

Ich glaubte hundert Augen, hundert entsicherte Gewehre auf mich gerichtet. Der eigentümliche Ton der Stimmen aus der Erde machte mich zittern: deutsche Laute!

In aller Bereitwilligkeit riß ich die Arme hoch, aber nur ein Arm folgte, und ich spürte einen Schmerz an der linken Schulter. »Beide Hände hoch!« rief es wieder aus dem Dunkel.

»Bin verwundet, kann nicht!«

Ich hörte Gemurmel, dann, nach einer Pause von Sekunden, stiegen mehrere Gestalten aus der Erde. »Jetzt muckst du dich nicht«, hörte ich in schlesischer Mundart. Ein Mann rief: »Hier durch!« Und ich fand, der Richtung folgend, eine Stelle, wo ein Drahtgestell halb geöffnet war. Ich wurde angepackt: »Komm mal hier durch – vorsehen!« Da war ich aber schon auf die Kante eines Grabens getreten, die Erde rutschte mit mir ab, und ich schlug schwer in den Graben hinein. Da blieb ich willenlos und erschöpft liegen. Ich hörte deutsche Laute um mich herum, deutsche Sätze, die ohne Vorsicht gesprochen wurden. Alle Angst machte einer tiefen Ruhe Platz: ich war am Ziel.

Man gab mir etwas zu trinken, dann faßten Feldgraue mich unter die Arme und sagten: »Nun komm mal mit.«

Ein junger Offizier stand vor mir und fragte mich mühsam in französischer Sprache. Da fuhr hinter mir einer mit der Bemerkung heraus: »Der Kerl spricht Deutsch«, und ich sagte glücklich: »Bemühen Sie sich nicht, ich spreche Deutsch.«

Man führte mich in einen der ersten Unterstände. Da bemerkte ein Feldwebel meine Pistole und griff danach.

»Ach,« sagte ich spöttisch lächelnd, »Sie entwaffnen mich!« Dann fühlte ich einen Schmerz und griff nach meiner Schulter.

»Bist du verwundet?« fragte ein Sanitätssoldat, der dabeistand.

»Ich glaube, ja«, antwortete ich, und während ich verbunden wurde und ruhig dastehen mußte, waren meine Gedanken mit einem Male bei Pinter. Ich wollte vorwärts eilen, faßte gegen die Wand und rief »Pinter«. Aber die Soldaten brachten mich gleich wieder zur Besinnung, hielten mich fest und fragten: »Wo willst du denn hin?«

Ich wurde weitergebracht. Aus allen Löchern kamen Feldgraue heraus. Mit einem Male stand ich vor einer Tür und wurde in einen fein eingerichteten Raum hineingeführt. Ich glaubte zu träumen, als ich inmitten von Möbeln, Teppichen, Vorhängen und Bildern auf einem Sofa einen freundlich und ernst aussehenden Hauptmann sitzen sah, der das Eiserne Kreuz an der Hüfte trug, was ich noch nie gesehen hatte.

»Ein Überläufer«, hieß es.

» Venez ici!« (Kommt hierher!)

»Ach, der spricht wunderbar Deutsch, Herr Hauptmann.«

»So?« Der Offizier merkte, daß ich erschöpft war, und fragte: »Habt Ihr Hunger?«

»Nein, Durst!«

Man reichte mir ein Glas Wasser und ein Kommißbrot mit Schinken; ich konnte aber nicht essen.

»Was seid Ihr denn eigentlich? Von welchem Regiment?«

»Fremdenlegion!«

»Was, liegt denn hier Fremdenlegion gegenüber?«

»Jawohl, Herr Hauptmann, ich bin Deutscher!«

»Das ist toll!«

Mehrere Offiziere standen um mich herum. Alles staunte mich an. Ein Feldwebel kam und brachte die Papiere, die man mir abgenommen hatte. Ich konnte die vielen Fragen, die mir gestellt wurden, doch nicht mit einmal beantworten und sagte deshalb: »Erlauben Herr Hauptmann, daß ich meine lange Geschichte erzähle?«

»Ihr sprecht ja wunderbar Deutsch! Das ist so seltsam in der Uniform. Aber wo kommt Ihr denn eigentlich her?«

»Aus Kamerun!«

Die Herren sahen sich verblüfft an. »Wollt Ihr uns anulken?« Ich bat um meine Papiere und gab die Erläuterungen.

»Das Einjährigen-Zeugnis habt Ihr auch noch? Das ist ja alles unglaublich! Und Ihr habt viel bei den Franzosen gesehen?«

»Jawohl, ich kenne die Stellungen gegenüber genau.«

»Ruht Euch erst mal aus. Könnt Ihr heute noch weiter?«

»Jawohl!« Er ging an den Fernsprecher und meldete mich bei einer höheren Stelle an. Inzwischen hatten einige Offiziere meine Kleidung gemustert und gezählt, daß sie von elf Streifschüssen getroffen war. Ich zitterte nachträglich, als mir das zum Bewußtsein kam, und dachte an meinen Kameraden, der mein Glück nicht erleben konnte.

Der Offizier wandte sich mir wieder zu und sagte: »Herr Kirsch, wir glauben Euch alles, entschuldigt, wenn Ihr von Soldaten bewacht werdet, das ist Kriegsrecht.« Damit drückte mir der freundliche Herr die Hand. Lange hatte ich so etwas nicht erlebt. Ich konnte jetzt die Tränen der Rührung über meine wundervollen Landsleute nicht zurückhalten. In welchem Gegensatz stand alles, was ich in letzter Zeit erfahren hatte, zu dem, was ich hier erlebte!

In Feldgrau gekleidet. In Pflege der Köche des Armee-Ober-Kommandos III im Café Lepage in Vouziers an der Aisne.

Draußen standen unzählige Feldgraue, unter denen sich schon die tollsten Gerüchte verbreitet hatten. »Bravo!« riefen die Soldaten von allen Seiten, »das hast du fein gemacht, Kamerad!« und suchten meine Hand zu fassen. Überall, wo wir durchkamen, gaben meine Begleiter wichtig Erläuterungen. Als wir bei den Bayern vorbeikamen, sagten die: »Na, bei uns wärst g’wiß nicht ‘neinkummen!«

Butterbrote, Zigaretten und andere Liebesgaben wurden mir entgegengehalten. Wir kamen an einen Wald und an ein Haus und gingen an mehreren Posten vorbei.

In einem Zimmer saßen ältere Offiziere, denen ich meine Geschichte erzählen mußte. Wieder wurde ich weitergeführt bis in ein Dorf. Dort war der Divisionsgeneral.

»Na, haben die Franzosen denn die Nase noch nicht voll?« fragte er. Ich bekannte, daß man in Frankreich nur von den Verlusten der Deutschen spreche, nicht von Erfolgen. Auch von den Russenniederlagen wisse man dort nichts, und von der Tat von »U 9« habe ich erst heute abend, nach vier Monaten gehört.

In einem Hause, in dem eine Wache war, schlief ich bis zum Morgen, und als die Feldgrauen aufwachten, war der Schreck groß, daß ein ungefesselter französischer Soldat dalag, der sich in der Nacht zwischen sie gelegt hatte.

Ich wurde durch ein Dorf geführt, wo französische Einwohner mich mitleidig betrachteten, weil sie nicht wußten, daß ich ein Deutscher war, dann wurde ich vor den Generalstab gebracht.

»Wir werden Sie um einige Aufklärungen bitten, wollen Sie uns die, bitte, geben? Wenn Sie irgendeine Mundart reden, reden Sie, wie Sie können, es kommt uns nur auf die Tatsachen an. Können Sie die Karte lesen?«

»Selbstverständlich«, sagte ich und zeigte alle die Orte, die in Frage kamen.

»Diese blaue Linie«, erklärte der Offizier, »das ist unsere, und die stimmt, das wissen wir. Aber hier die rote Stellung, stimmt das?«

Ich kannte alles genau und berichtigte vieles. Ich erbat einen Bleistift, zeichnete eine Karte und merkte, daß die Offiziere sehr zufrieden waren. Man dankte mir und gab mir ein Essen, wie ich es lange nicht bekommen hatte. Dann wurde ich anderen Generalen, Heerführern und Fürsten vorgestellt, bis ich die Uniform wechselte und in Feldgrau Dolmetscherdienste tat.

Lieutenant DOSTAL

SHDGR GR 26 N 861 002 0014 Bois